近视有遗传的风险,但不绝对

近视一般分为两种:单纯性近视、病理性近视。

安徽省青少年近视防控专业委员会常务委员、合肥爱尔眼科医院小儿斜弱视及视光专科蒋宝霖主任表示:单纯性近视是指不伴随有眼部明显病理变化的近视,属于多基因遗传,它由遗传因素和环境因素共同作用。

病理性近视的发生通常伴随有眼底方面的病理改变,为单基因遗传。这种近视受遗传因素影响较大,患者近视的度数一般较高,还会伴随有其他并发症[1]。

但不管是哪种近视,当我们提到「遗传」这个概念时,指的都是孩子从近视父母那里获得了「更易发生近视的体质」,而不是「几度的近视眼」。

哪些因素容易形成近视

既然近视的发生,是遗传因素与环境因素共同作用的结果。那么不近视的父母,为什么会生出近视的孩子呢?

遗传因素看命,后天的环境因素却在人为。问题还是出在环境和用眼习惯上:

01

高强度、长时间的近距离用眼工作

繁重的课业,增加了孩子们的用眼负担。网课时代,眼睛更是「亚历山大」。

其实,看电子产品和其他阅读物一样,对眼睛的伤害主要来源于使用时间和使用距离。但如果孩子频繁用手机上网课,距离过近,屏幕又小,这样对眼睛伤害极大。

02

学习环境的错误用光或光线强度不足

学校和家中,若存在照明亮度不足或照度不均的问题,都会增加孩子阅读时的眼部疲劳[3]。

03

户外活动时间不足

有研究表明,儿童、青少年保证每天至少 2 小时的户外活动时间,可以预防近视的发生[4,5]。

04

学习姿势错误

坐姿不正、歪头、歪身子、趴着,都是不可取的读写体态[6] 。

近视就像一条狡猾的小蛇,潜伏在生活的每个角落,伺机缠上小朋友们。

当近视、散光等屈光不正真的发生,就是不可逆的。所以,不管先天条件如何,家长们都不该为损伤孩子视力创造后天条件。

想要实现这一目标,除了正确用眼、不过度使用电子产品、保证户外运动时长以外,千万注意要尽早展开周期性的视力监测。

及时建立屈光发育档案

很多家长误以为视力监测就是隔段时间给孩子测个视力而已。其实,视力值只是视力监测的众多数据之一。

蒋宝霖主任再次强调:视力监测是指建立屈光发育档案,全面了解孩子的综合眼部参数,包括视力、眼轴、角膜曲率、眼压、视功能状况等;需要戴镜的孩子还需要查戴镜视力、睫状肌麻痹验光(散瞳验光)等一系列检查,并对以上各项数据进行连续档案记录的过程[7]。

0-6岁近视管理:

视力检查是关键,早建档、早监测、早预防

早建档:为孩子建立屈光发育档案。不仅可以对儿童青少年的近视进展速度进行监测,而且也可以帮助我们预测近视的发生,从而进行及时有效的科学干预。

早监测:0-6岁儿童对视力和屈光度监测频率每年不少于2次,此外,眼轴长度也是一个比较重要的监测指标,眼轴变化早于近视度数变化,是近视发生的重要征兆。

早预防:家长们需注意,孩子在婴幼儿期过早接触电子产品,透支远视储备,户外运动时间不足是导致近视的重要因素,研究表明每天户外2小时可以有效防近视。

6岁以上近视管理

个性化解决方案定制,避免高度近视发生

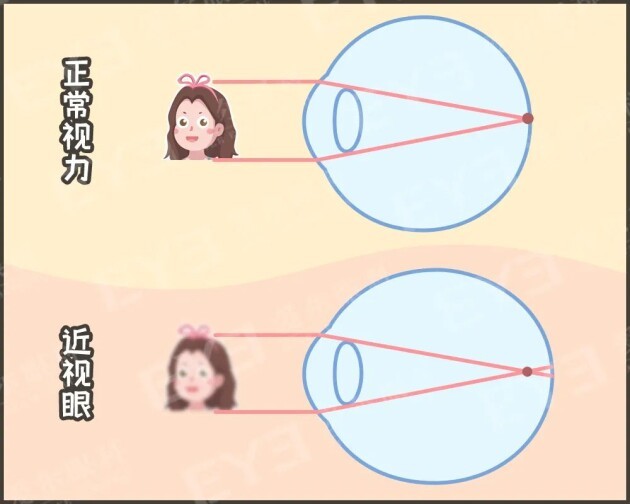

近视多数是由于长时间近距离用眼,眼球压迫,眼轴变长所导致的。而眼轴变长是一个不可逆的过程,所以近视一旦发生,是无法治愈的。对于已经近视的人群,控制、减缓近视度数增长是关键。《近视管理白皮书(2022)》中指出,目前经研究论证控制近视的有效技术手段主要有:

· 角膜塑形镜

· 多焦点软性角膜接触镜

· 特殊设计框架眼镜

· 低浓度阿托品滴眼液

以上手段根据个人的具体情况、效果定制个性化的解决方案,并对后期效果进行追踪。

爱尔眼科近视管理解决方案,在基于《近视管理白皮书》专家理论共识,深化服务,科学精研,并结合独创5P近视防控模式,从Prevention预防为先、Prediction科学预测、Process流程标准化及个性化、Platform平台支撑、Parents家长守护五大维度,推进中国儿童青少年近视管理综合解决方案的全新升级。

在孩子近视管理的路上,带孩子去专业眼科医院检查,是近视管理有效性的重要保障。